「将来性のある国家資格を取りたい」「建設業界でキャリアアップしたい」

そんな想いを持つ方に人気なのが、消防設備士の資格です。

消防設備の点検や工事は、消防設備士の「独占業務」。つまり、資格がなければ携われない仕事のため、有資格者は企業にとって不可欠な存在です。慢性的な人手不足に悩む建設・ビルメンテナンス業界では、資格保有者は優遇され、資格手当による給与アップも大いに期待できます。

中には複数の資格を取得し、施工から点検までワンストップで対応できるエキスパートとして活躍する人も少なくありません。

この記事では、一生モノのスキルとも言える消防設備士について、資格の種類や難易度、そしてキャリアプランに応じたおすすめの取得順まで、分かりやすく解説します。

消防設備士とは?どんな種類がある?

消防法により、建物にはその規模や用途に応じて、消火器や火災報知器といった消防設備の設置が義務付けられています。これらの消防設備の点検・整備・工事を行える国家資格が「消防設備士」です。

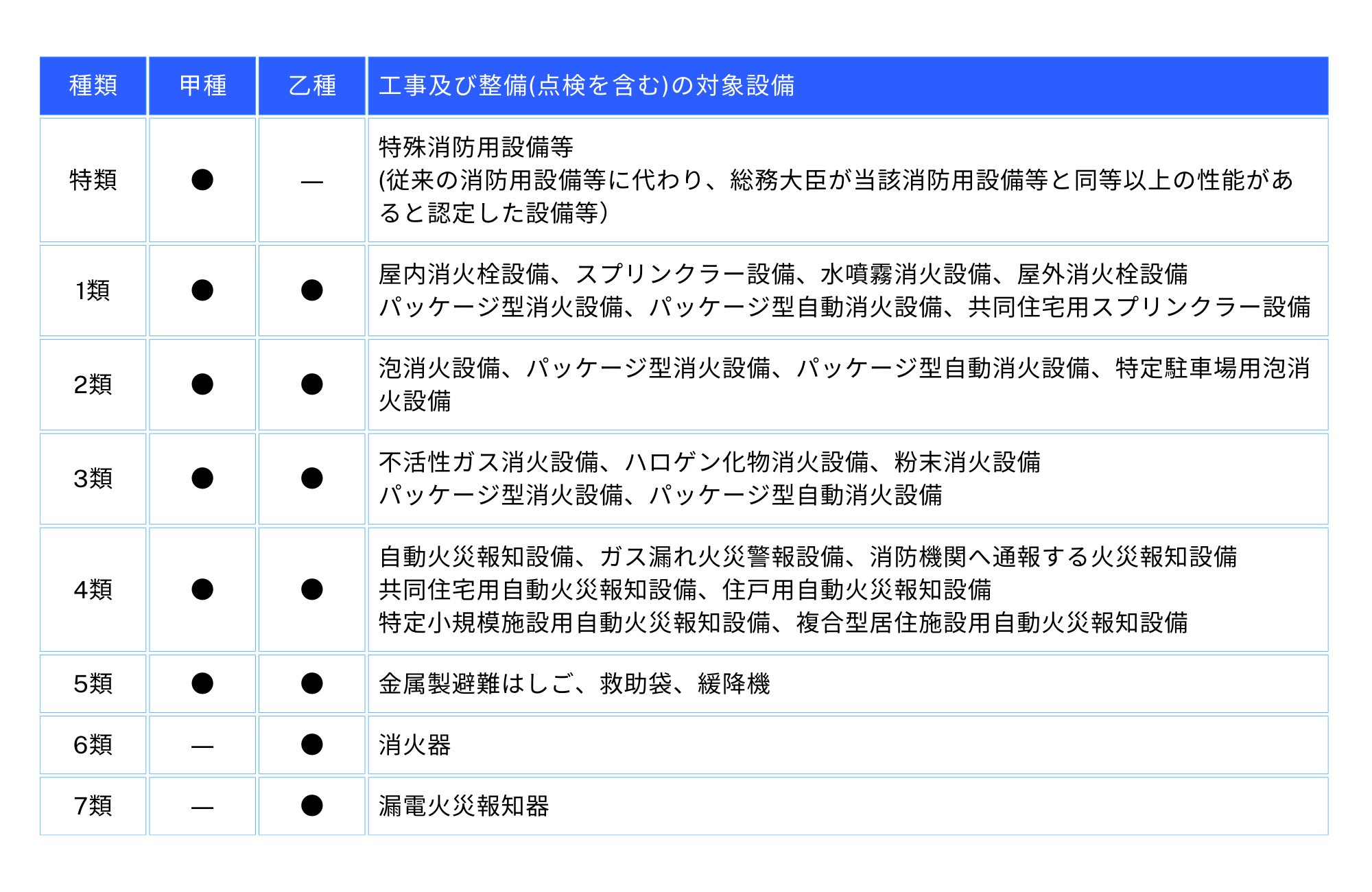

消防設備士の資格は、取り扱える設備に応じて13種類に分かれています。

・乙種(第1類〜第7類):消防設備の整備・点検が可能。

・甲種(第1類〜第5類、特類):消防設備の整備・点検に加え、設置・改修工事も可能。

乙種は受験資格がなく誰でもチャレンジできるため、未経験からのスタートに最適です。一方、甲種は工事まで手掛けられる専門性の高い資格で、受験するには学歴や実務経験などが必要です。

消防設備士の難易度・合格率

消防設備士試験の合格率の推移

ここからは、消防設備士試験の難易度を、過去5年間のデータから見ていきましょう。

<甲種>

<乙種>

甲種・乙種ともに毎年4万人程度が受験する人気の資格です。

合格率は甲種が30%前後、乙種が40%弱で推移しており、工事も担う甲種の方が難易度は高くなっています。

特に甲種は、筆記試験に加えて実技試験で「製図」が出題されるため、より専門的な対策が必要です。一方、乙種は甲種に比べて出題範囲が限定的なため、比較的対策しやすいと言えるでしょう。

勉強時間の目安は、初学者の方や難易度の高い類を受験する場合、1日2〜3時間の学習で2〜3ヶ月程度が一般的です。

【種類別】合格率から見る難易度の傾向

さらに令和4年〜6年で、類別に細かく見ていきましょう。

類ごとの合格率を見てみると、難易度の傾向がより鮮明になります。

(※直近3年間の平均的な合格率を参考に抜粋)

難易度が高い

-甲種第1類 (合格率20%台前半):スプリンクラーなど大規模な水系消火設備を扱います。物理や水理学の深い理解が求められ、実技の製図も複雑なため、最難関の一つです。

-甲種特類 (合格率30%前後):最新技術を用いた特殊な設備が対象。幅広い知識と経験が問われ、そもそも受験資格を得るハードルが高い、まさにエキスパート向けの資格です。

比較的合格率が高い

-乙種第7類 (合格率60%前後):漏電火災警報器に特化しており、範囲が狭く対策しやすいのが特徴です。

-乙種第6類 (合格率40%弱):最も身近な消火器が対象。需要が高く、初挑戦に選ばれることが多い人気の類です。

<甲種>

<乙種>

受験資格と試験概要は?

消防設備士の資格に挑戦する前に、誰が受験できて、どのような試験なのかを把握しておきましょう。

受験資格

乙種

学歴、実務経験、年齢などの制限は一切なく、誰でも受験できます。

未経験から建設・設備業界への一歩を踏み出す方に最適な入り口です。

甲種

乙種と異なり、専門性が高いため以下のいずれかの受験資格を満たす必要があります。

ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

※下記は一例です。詳細は必ず消防試験研究センターの公式サイトでご確認ください。

①学歴

大学、短期大学、高等専門学校(高専)などで、機械・電気・工業化学・土木・建築に関する学科や課程を修めて卒業した方。

②資格

第二種電気工事士、一級・二級建築士、技術士など、関連する国家資格を保有している方。

③実務経験

-乙種の消防設備士免状を取得後、2年以上の実務経験を積んだ方。

-消防設備の工事や整備に関する補助者として、5年以上の実務経験がある方。

試験概要

試験形式

「筆記試験(マークシート方式)」と「実技試験(記述式)」の両方を受験します。

試験科目

筆記試験は、「消防関係法令」「基礎的知識(機械・電気など)」「消防用設備等の構造・機能」の3分野から出題されます。

実技試験では、写真やイラストを見て設備の名称や使い方を答える「鑑別等」が出題されます。甲種の場合は、これに加えて配線図や系統図を作成する「製図」も課されます。

合格基準

合格するには、以下の両方の基準を満たす必要があります。

-筆記試験で、各科目40%以上、かつ全体で60%以上の正答率であること。

-実技試験で、60%以上の正答率であること。

試験日程、申込

試験は各都道府県で年に複数回実施されます。日程の詳細は、お住まいの地域の消防試験研究センターのWebサイトで確認できます。

申し込みは、インターネットによる電子申請か、願書を郵送する書面申請で行います。

【目的別】消防設備士資格、取るべきおすすめの順番は?

未経験から業界を目指すなら

最初に取得すべきは、ほぼ全ての建物に設置されている消火器を扱える「乙種第6類」です。受験資格がなく、最も汎用性が高いため、実務経験を積む第一歩として最適です。

次に、火災報知器を扱える「乙種第4類」を取得すると、点検できる設備の幅が大きく広がります。この2つがあれば、多くの現場で活躍できるでしょう。

キャリアアップを目指すなら

すでに実務経験があり、受験資格を満たしている方は、甲種を目指しましょう。

乙種と同様に需要が高い「甲種第4類(火災報知器)」は、キャリアアップの軸となる資格です。ここから、難易度が高く、価値も高い「甲種第1類(スプリンクラー等)に挑戦するのが王道のステップアップと言えます。

【裏ワザ】受験資格がなくても甲種に挑戦したい場合

「実務経験はないけど、最初から甲種に挑戦したい」という方には、先に「第二種電気工事士」の資格を取得するというルートがおすすめです。

第二種電気工事士は受験資格がなく、消防設備とも関連性の高い資格です。この資格を取得すると、消防設備士の甲種の受験資格が手に入ります。 遠回りに見えて、電気と消防の両方に強い人材になれる、非常に有効な戦略です。

まとめ

消防設備士は、法律で定められた独占業務を持つ、安定性と将来性に優れた国家資格です。資格保有者は就職や転職で有利になるだけでなく、資格手当による収入アップも見込めます。

本記事のポイントを振り返りましょう。

・資格の概要:整備・点検のみの乙種と、工事まで可能な甲種がある。

・難易度と合格率:甲種が約30%、乙種が約40%。計画的な学習が合格の鍵。

・価値の高い類:特に甲種第1類、甲種第4類は需要が高く、キャリアの柱となる。

・おすすめの順番:未経験なら「乙種6類」から。ステップアップには「甲種4類」が中心。実務経験がない場合は「第二種電気工事士」からの挑戦も有効。

まずは自分のキャリアプランを考え、どの類から挑戦するか検討してみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたの資格取得への第一歩となれば幸いです。

あなたの5年後のキャリアを、「キャリコンジョブ」で描きませんか?

建設業界に特化した求人サイト「キャリコンジョブ」では、消防設備士の求人情報を豊富に掲載しています。

この記事でご紹介したような「未経験から挑戦できる企業」や、資格を活かせる「高待遇の専門職」、さらには「資格取得支援制度」が整った企業など、あなたのキャリアプランに合った優良求人が「キャリコンジョブ」できっと見つかります。

消防設備士としての就職・転職を考えているなら、ぜひチェックしてみてください。