現在の建設業界は、旺盛な建設需要、熟練労働者の高齢化、そして担い手不足という構造的な課題に直面しています。このような状況下で、プロジェクトの品質、工程、安全を確保し、円滑に推進する施工管理者の役割は、かつてないほど重要性を増しています。特に「2級建築施工管理技士」の資格は、単なる技術力の証明にとどまらず、建設業界で確固たるキャリアを築くための「ライセンス」とも言える、極めて価値の高い国家資格です。

本記事は、この重要な資格の取得を検討しているすべての方に向けた、究極のガイドとなることを目指します。2級建築施工管理技士が担う具体的な業務内容から、データに基づいた年収上昇の現実、そして最新の試験制度に対応した最短合格へのロードマップまで、網羅的かつ詳細に解説します。この記事を読み終える頃には、資格取得が自身のキャリアにとってどれほど戦略的な投資であるかを理解し、具体的な行動計画を描けるようになっているでしょう。

そもそも「2級建築施工管理技士」とは?仕事内容と社会的価値

建設現場の「指揮者」としての役割

2級建築施工管理技士は、中小規模の建築工事現場全体を管理・監督する専門家としての国家資格です。その役割は、オーケストラの指揮者に例えることができます。指揮者が全ての楽器を演奏するわけではないように、施工管理技士も自ら工具を手に作業するわけではありません。しかし、設計図という楽譜を正確に読み解き、各専門工事業者(職人)という演奏者たちが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、工事全体の調和と進行を司るのです。

その業務の中核をなすのが「四大管理」と呼ばれる4つの重要な管理業務です。

工程管理 (Process Management):

建築プロジェクトが定められた工期内に完了するよう、詳細な施工計画を作成し、日々の進捗を管理します。天候や不測の事態にも柔軟に対応し、スケジュールを調整する能力が求められます。

品質管理 (Quality Management):

建物が設計図書や仕様書通りの品質基準を満たしているかを確認・管理します。使用される材料の検査から、各工程の施工精度、完成後の仕上がりまで、厳格なチェックを行います。

原価管理 (Cost Management):

工事にかかる費用を予算内に収めるための管理です。資材の発注、協力会社への支払い、人件費などを管理し、プロジェクトの採算性を確保します。

安全管理 (Safety Management):

建設現場で働く作業員の安全を確保し、労働災害を未然に防ぐための最も重要な業務です。危険予知活動の実施、安全設備の点検、作業手順の徹底など、現場の安全環境を整備します。

これらの管理業務を通じて、2級建築施工管理技士は建築プロジェクトを成功に導く、まさに現場の要となる存在です。

「主任技術者」になるという絶大な権限

この資格が持つ最大の法的価値は、建設業法に基づき、工事現場に配置が義務付けられている「主任技術者」に就任できる点にあります。一般建設業の許可を持つ建設会社は、請け負った工事現場に必ず主任技術者を置かなければなりません。つまり、2級建築施工管理技士の資格保有者は、法令遵守の観点から企業にとって不可欠な人材となるのです。

主任技術者になることは、単なる肩書きの変化ではありません。それは、現場の一作業員や補助的な立場から、プロジェクトの責任者へと役割が大きくシフトすることを意味します。より大きな裁量権を持ち、リーダーシップを発揮する機会が増え、キャリアアップの道が大きく開かれるのです。

この資格の価値は、個人のキャリアアップだけに留まりません。企業にとっても、有資格者の数はその技術力を示す重要な指標となります。公共工事の入札に参加する際に評価される「経営事項審査」において、有資格者の数は企業の技術評価点を直接左右します。つまり、一人の社員が資格を取得することは、その社員自身の市場価値を高めるだけでなく、会社全体の受注機会を増やし、経営に直接貢献する戦略的な意味合いを持つのです。この事実が、資格保有者の社内での立場や交渉力を一層強固なものにします。

1級との違いと3つの専門種別

2級建築施工管理技士を理解する上で、上位資格である1級との違いと、2級独自の専門種別について知っておくことが重要です。

扱える工事の規模: 最大の違いは、担当できる工事の規模です。2級は主に中小規模の建築工事の主任技術者を務めますが、1級は特定建設業者が元請となる大規模で複雑な工事において「監理技術者」という、より上位の技術者として配置されることが可能になります。

キャリアパス: 多くの技術者にとって、2級は1級を目指すための重要なステップです。まずは2級を取得して主任技術者としての経験を積み、実務能力と自信をつけた上で、より難易度の高い1級に挑戦するのが一般的なキャリアパスです。

3つの専門種別: 2級の試験は、専門分野に応じて以下の3つの種別に分かれています。自身のキャリアや専門性に合わせて受験種別を選択します。

建築:

戸建て住宅やマンション、小規模なビルなど、建築一式工事全般を対象とします。

躯体:

建物の骨格となる鉄筋工事や型枠工事など、構造体に関する工事を専門とします。

仕上げ:

内装工事や外壁塗装、防水工事など、建物の最終的な見栄えや機能を左右する仕上げ工事を専門とします。

データで見る資格の価値:年収は本当に上がるのか?

資格取得を目指す上で最も気になるのが、「本当に年収は上がるのか?」という点でしょう。結論から言えば、2級建築施工管理技士の資格は、年収を大幅に引き上げる極めて強力な武器となります。各種調査データがその事実を明確に示しています。

資格の有無で生まれる明確な年収格差

まず、資格を持たない施工管理担当者と、2級建築施工管理技士の資格保有者とでは、年収に大きな差が存在します。無資格の場合、年収は350万円程度からスタートすることが多いのに対し、2級建築施工管理技士の平均年収は複数の調査で約520万円から585万円の範囲にあることが示されています。これは、資格を取得するだけで年収が150万円以上も上昇する可能性があることを意味し、資格取得のための学習努力が、経済的に極めて合理的な投資であることを物語っています。

2級から1級へ、明確な収入の階段

2級の取得で年収は大きく向上しますが、キャリアの道筋はそこで終わりではありません。データは、1級建築施工管理技士の平均年収が、2級保有者よりも100万円以上高いという事実を明らかにしています。これは、建設業界におけるキャリアパスが、資格等級と連動した明確な収入の階段として設計されていることを示唆しています。2級はキャリアと年収を飛躍させるための重要な踊り場であり、さらに高みを目指すための確かな足がかりとなるのです。

以下の表は、資格の有無と等級による年収の差を視覚的にまとめたものです。資格取得がもたらす直接的な経済的インパクトと、将来的な目標設定の参考になります。

即時的な報酬:「資格手当」の存在

基本給の大幅な上昇に加え、多くの企業では資格保有者に対して「資格手当」という形で直接的な報酬を毎月支給しています。これは、試験合格後すぐに得られる具体的なメリットです。2級建築施工管理技士の場合、この手当の相場は月額5,000円から30,000円程度です。これは年間に換算すると6万円から36万円の追加収入となり、昇給とは別に、資格を持っているだけで確実に収入が増えることを意味します。

資格だけではない、年収を左右するその他の要因

もちろん、年収は資格だけで決まるわけではありません。より高い収入を目指すためには、以下の要因も重要になります。

年齢と経験:

建設業界では経験が重視され、年収は年齢と共に上昇する傾向があります。特に経験豊富な40代から50代で収入がピークに達することが多いです。

企業規模:

スーパーゼネコンと呼ばれる大手総合建設会社では、年収1,000万円を超えることも珍しくありません。一方で、地域密着型の工務店では、給与水準はそれよりも低くなる傾向があります。

勤務地:

東京、大阪、名古屋などの大都市圏は、地方に比べて工事の規模が大きく、物価も高いため、給与水準も高く設定されています。

資格取得は、単に一度きりの昇給をもたらすだけではありません。それは「キャリア軌道の乗数」として機能します。資格によって「主任技術者」という管理職への扉が開かれ、そこから工事課長、部長といった、より上位のマネジメント職への道が拓けます。この管理職コースは、無資格の技術者が歩むキャリアパスに比べて、生涯にわたる給与上昇カーブが格段に急になります。つまり、資格の真の経済的価値は、目先の年収アップだけでなく、それが可能にする、より成長率の高いキャリアパスへの移行と、それによってもたらされる生涯獲得賃金の大幅な増加にあるのです。

2級建築施工管理技士になるためのロードマップ

資格の価値を理解したところで、次はその取得方法について具体的に見ていきましょう。特に2024年度からの制度改正は、受験者にとって大きな追い風となっています。

【制度改正】2024年度からの新受験資格を理解する

建設業界の担い手確保を目的としたこの制度改正は、受験へのハードルを劇的に下げました。これまでの複雑な学歴別の実務経験要件が大幅に緩和され、より多くの人が挑戦しやすくなっています。

第一次検定:

最も大きな変更点です。受験する年度の末日時点で満17歳以上であれば、実務経験を問わず誰でも受験可能になりました。これは、建設業界でのキャリアを志す学生や若手技術者にとって、早期にキャリアの第一歩を踏み出すことを可能にする画期的な変更です。

第二次検定:

ここで実務経験が問われますが、新制度では要件がシンプルになりました。主なルートは以下の2つです。

ルートA:2級第一次検定に合格後、3年以上の実務経験を積む。

ルートB(最速ルート):1級第一次検定に合格後、1年以上の実務経験を積む。

経過措置:令和10年度(2028年度)までは、旧制度の学歴に応じた受験資格も選択可能です。自身の経歴によっては旧制度の方が有利な場合もあるため、確認が必要です。

この制度改正は、単なる要件緩和以上の意味を持ちます。第一次検定に合格すると「技士補」という新たな称号が付与されます。これにより、企業は「技士補」の資格を持つ若手人材を採用し、実務経験を積ませながら計画的に一人前の技術者(第二次検定合格者)へと育成する、という新しい人材育成モデルを構築できるようになりました。これは、業界全体として若手人材を惹きつけ、定着させるための戦略的な一手であり、受験者にとっては、より明確でスピーディーなキャリアパスが示されたことを意味します。

試験の徹底解剖:第一次検定と第二次検定

試験は、知識を問う「第一次検定」と、応用能力を問う「第二次検定」の二段階で構成されています。

第一次検定(知識の試験)

形式: 四肢択一のマークシート方式です。全50問が出題され、そのうち40問を選択して解答します。

内容: 施工管理に必要な基礎知識が幅広く問われます。

建築学等: 構造力学、建築材料、環境工学など、建築の基本的な学問分野。

施工管理法: 工程管理、品質管理、安全管理などの実践的な管理手法。

法規: 建築基準法や建設業法など、業務に直結する法律知識。

攻略法: この検定は、知識のインプット量が合否を分けます。過去問題を繰り返し解き、出題傾向を掴みながら知識を定着させることが最も効果的な学習法です。

第二次検定(経験と応用能力の試験)

形式: 主に記述式で、試験時間は2時間です。現場での応用能力や経験が試されます。

内容: 実務経験がなければ解答が難しい問題で構成されています。

施工経験記述: 最も重要視される問題です。自身の携わった工事を具体例として挙げ、「品質管理」や「安全管理」といったテーマに沿って、どのような課題があり、どう対策・実施したかを具体的に記述する論文形式の問題です。事前の準備と推敲が合否を左右します。

用語説明: 専門用語の意味と、現場で留意すべき点を簡潔に説明する問題です。

工程表: ネットワーク式やバーチャート式の工程表を読み解き、設問に答える問題です。

法規: 法令遵守に関する知識を問う、四肢択一式の問題も含まれます。

攻略法: 単純な暗記では対応できません。自身の経験を論理的に整理し、分かりやすく文章化する能力が求められます。特に施工経験記述は、第三者に添削してもらうなど、客観的な視点で完成度を高めていくことが重要です。

戦略的学習法:試験を制するためのアプローチ

学習時間と過去問題の重要性

合格に必要な学習時間は、一般的に100時間から300時間が目安とされています。そして、最も効果的な学習方法は、

過去5年から10年分の過去問題を繰り返し解くことです。これにより、頻出分野や問題形式を体で覚え、時間配分の感覚を養うことができます。

自分に合った学習法を見つける:独学、講座、アプリの徹底比較

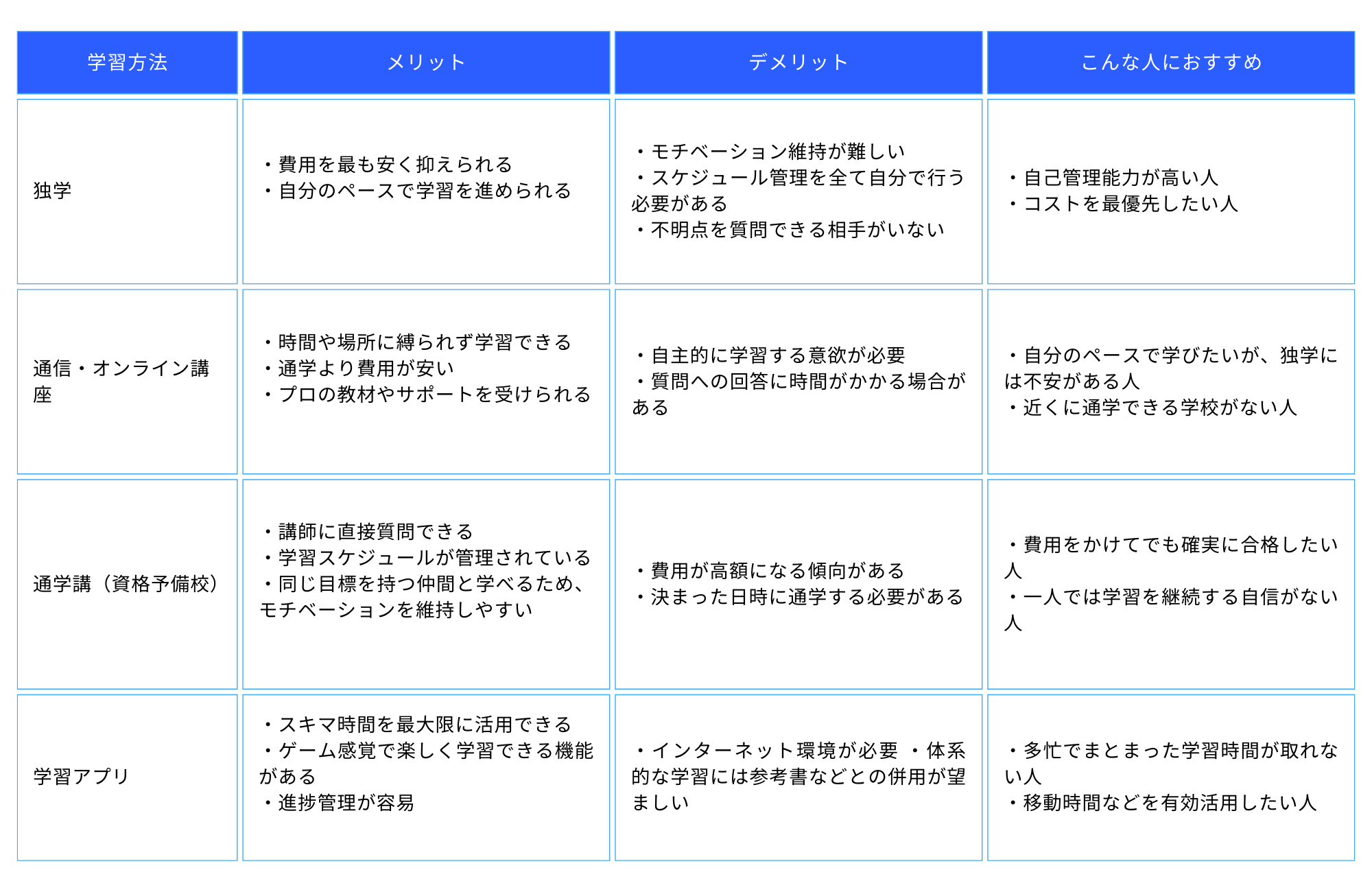

建設業界で働く多くの人々にとって、まとまった学習時間を確保するのは容易ではありません。長時間労働や不規則な勤務時間を考慮すると、自分に最適な学習スタイルを選択することが合格への鍵となります。主な学習方法には「独学」「通信・オンライン講座」「通学講座」「学習アプリ」があり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

独学:コストを抑え、自分のペースで進める王道スタイル

独学の最大の魅力は、費用を抑え、完全に自分のペースで学習を進められる点です。しかし、その自由さゆえに、強い自己管理能力とモチベーションの維持が求められます。独学を成功させるコツは以下の通りです。

参考書は1冊に絞る: 複数の教材に手を出すと情報が混乱しがちです。信頼できる参考書を1冊選び、それを徹底的に繰り返す方が知識は定着しやすくなります。

過去問を制する: 試験問題の多くは過去問の焼き直しです。最低でも過去5〜10年分の問題を繰り返し解き、出題傾向を掴むことが合格への最短ルートです。

スケジュールを立てる: 試験日から逆算し、無理のない学習計画を立てましょう。毎日少しずつでも継続することが重要です。

通信、オンライン講座:時間と場所の自由度とサポートの両立

独学の自由度と、予備校のサポート体制の「良いとこ取り」をしたのが通信・オンライン講座です。プロが作成した質の高い教材や映像講義を、時間や場所に縛られずに利用できます。質問サポートや添削サービスを提供している講座も多く、独学の不安を解消してくれます。費用は独学よりかかりますが、通学講座よりはリーズナブルな場合がほとんどです。

通学講座(資格予備校):没入できる環境と直接指導の価値

費用は高くなりますが、合格への確実性を最大限に高めたいのであれば、通学講座が有力な選択肢です。経験豊富な講師に直接質問できる環境、強制的に学習時間を確保できるカリキュラム、そして共に学ぶ仲間の存在は、モチベーションを維持する上で大きな助けとなります。特に、第二次検定の経験記述対策など、独学では難しい部分で手厚い指導を受けられるのが大きなメリットです。

学習アプリの活用:「スキマ時間」を制する現代の武器

多忙な建設技術者にとって、通勤中の電車内、昼休み、現場での待機時間といった「スキマ時間」の活用は、学習時間を捻出するための生命線です。この学習法を最大限に効率化するのが、スマートフォンを活用した学習アプリです。

例えば、2級建築施工管理技士の学習に特化したアプリ「HAYA-BEN」は、こうしたニーズに応える機能を備えています。

オールインワンの利便性: 教科書、問題集、解説動画、過去問まで、合格に必要なすべてがスマートフォン一つに集約されています。

スキマ時間への最適化: 1本数分で要点がわかるショート動画やクイズ機能は、短い時間でのインプットとアウトプットに最適です。

挫折させないビジュアル学習: アニメーションや図解を多用した教材は、文字だけでは理解しにくい内容も直感的に理解させてくれます。

パーソナライズされた効率学習: 学習進捗や正答率が可視化され、苦手分野を効率的に克服できます。

「HAYA-BEN」のような最新のツールを自身の学習スタイルに組み込むことで、時間や場所の制約という障壁を取り払い、ライフスタイルに合わせて効率的に合格を目指すことが可能になります。

まとめ

2級建築施工管理技士は、単なる資格証明書ではありません。それは、建設業界における自身のキャリアを定義し、未来を切り拓くための戦略的な投資です。この資格は、法律で定められた「主任技術者」としての権限を与え、データが証明する通り、年収を大幅に引き上げる経済的価値を持ち、そしてあなたをより責任とやりがいのある管理職への成長軌道に乗せます。

かつては、資格取得への道は長く険しいものでした。しかし、2024年度からの受験資格の大幅な緩和、そして多様な学習ツールの登場により、その門戸はかつてないほど大きく開かれました。

「稼ぎたい」「安定した仕事をしたい」と思ったら、その第一歩を2級建築施工管理技士から踏み出してみてはいかがでしょうか。

2級建築施工管理技士としてのキャリアアップや、より良い労働条件を求めるなら「キャリコンジョブ」がおすすめ!

今回の記事で紹介したように、2級建築施工管理技士は保有することで、一定の収入アップも見込めますが、具体的な条件等は企業によってまちまちです。より高収入を目指すなら、あなたの条件に合った環境選びが重要です。

建設業界に特化した求人サイト「キャリコンジョブ」では、未経験歓迎の求人から高収入・好待遇の求人まで、全国の施工管理技士関連の求人情報を豊富に掲載しています。資格取得支援制度のある企業や、キャリアアップを応援する職場環境など、この記事でご紹介した年収アップのポイントを満たす優良企業の情報も見つかるかもしれません。

2級建築施工管理技士の仕事探しや転職を考えているなら、ぜひキャリコンジョブをチェックしてみてください。